システム開発は、企業の業務効率化や競争力強化に寄与します。一方で、その費用負担が課題になるケースは少なくありません。そこで活用したいのが、国や自治体が支給する補助金です。

補助金を申請する際には、自分が補助金の対象者なのか、どの程度の費用を負担してもらえるのかを事前に確認することが重要です。

この記事では、システム開発に活用できる4つの補助金制度を紹介し、その申請手続きの流れや注意点について解説します。

目次

システム開発に活用できる補助金4選

ここでは、特に中小企業や小規模事業者が活用しやすい4つの補助金制度を紹介します。

- IT導入補助金

- ものづくり補助金

- 事業再編構築補助金

- 小規模事業者持続化補助金

IT導入補助金

IT導入補助金は、システム開発で補助金の活用を検討しているなら、ぜひ知っておきたい制度です。

公式サイト:IT導入補助金2024

IT導入補助金とは

IT導入補助金とは、ITツール導入の際の費用の一部を補助する補助金のことです。中小企業や小規模事業者の業務効率化や、生産性・売上等の向上を目的としています。

申請枠は、通常枠、インボイス枠(インボイス対応類型、電子取引類型)、セキュリティ対策推進枠、複数社連携IT導入枠の4つに分かれています。それぞれの概要は以下のとおりです。

| 申請枠の種類 | 概要 |

|---|---|

| 通常枠 | 自社課題の解決に向けたITツールの導入による業務効率化・収益性向上を支援する |

| インボイス枠 | 【インボイス対応類型】 インボイス制度に対応する会計・決済・受発注ソフトの導入による生産性向上を支援する 【電子取引類型】 インボイス制度に対応する受発注システムを取引単位で導入する事業者を支援する |

| セキュリティ対策推進枠 | サイバー攻撃などによる生産性向上を阻害するリスクを回避するための対策を行う事業者を支援する |

| 複数社連携IT導入枠 | 複数の事業者が連携してITツールを導入し、生産性向上を目指す取り組みを支援する |

対象事業者・応募要件

IT導入補助金は、中小企業や小規模事業者を対象にした制度です。

中小企業の定義は「中小企業基本法」に定められており、業種ごとに資本金、常勤従業員数が条件づけられています。例えば、製造業、建設業、運輸業の場合には、資本金の額又は出資の総額3億円以下かつ従業員数300人以下の会社・個人事業主であることが条件となります。

また、IT導入補助金を活用する場合には、補助金の活用を想定した3年間の事業計画の策定・実行および、IT導入支援事業者との連携が必要です。IT導入支援事業者とは、補助金の活用を検討する中小企業・小規模事業者に対するITツール活用のサポートや、補助金の申請・実績報告手続きの支援を行う事業者のことです。

中小企業・小規模事業者は、IT導入支援事業者からITツールの提案を受け、導入するツールの選択を行ったうえで交付申請を行います。その後、ITツールの契約、納入を行い、実際にツールを活用しながら補助事業を実施し、実績報告を提出することで、補助金の交付手続きをします。

補助額

IT導入補助金の補助額は、各申請枠に応じて細かく定められています。補助額は以下の通りです。

| 申請枠 | 補助額 |

|---|---|

| 通常枠 | 1プロセス以上:5万円以上150万円未満 4プロセス以上:150万円以上450万円以下 |

| インボイス枠 | 【インボイス対応類型】 ■インボイス制度に対応した会計・受発注・決済ソフト 補助率3/4以内、4/5以内の場合:50万円以下 補助率2/3以内の場合:50万円超〜350万円以下 ■PC・ハードウェア等 PC・ハードウェア等:10万円以下 レジ・券売機等:20万円以下 【電子取引類型】 (下限なし)~350万円以下 |

| セキュリティ対策推進枠 | 5万円以上100万円以下 |

| 複数社連携IT導入枠 | ■基盤導入経費、消費動向等分析経費 3,000万円以下 ■その他経費 200万円以下 |

申請方法

IT導入補助金の申請方法は、『IT導入支援事業者ポータル』による電子申請のみです。先述のとおり、IT導入支援事業者と連携した上でツールの登録やツールを活用した実績報告をポータルサイトで行い、交付申請手続きをします。

申請には「gBizIDプライム」アカウントの取得や「SECURITY ACTION」宣言、「みらデジ経営チェック」の実施が必要です。

このように、申請には事前の準備が必要となるため、余裕を持った手続きをおすすめします。

ものづくり補助金

ものづくり補助金は、主に製造業や建設業などの「ものづくり」に関わる企業を対象としている制度ですが、システム開発に適用可能なケースがあります。

公式サイト:ものづくり補助金総合サイト

ものづくり補助金とは

ものづくり補助金は、生産性や持続可能性の向上を図る目的で、新たな設備投資やサービス導入などを行う際に利用できる補助金です。申請区分は以下のように3つに分かれています。

| 申請枠の種類 | 概要 |

|---|---|

| 省力化(オーダーメイド枠) | 人手不足の解消に向けて、デジタル技術等を活用した専用設備(オーダーメイド設備)の導入等により、革新的な生産プロセス・サービス提供方法の効率化・高度化を図る取り組みに必要な設備・システム投資等を支援する |

| 製品・サービス高付加価値化枠 | 【通常類型】 革新的な製品・サービス開発の取組みに必要な設備・システム投資等を支援する 【成長分野進出類型(DX・GX)】 今後成長が見込まれる分野(DX・GX)に資する革新的な製品・サービス開発の取組みに必要な設備・システム投資等を支援する |

| グローバル枠 | 海外事業を実施し、国内の生産性を高める取組みに必要な設備・システム投資等を支援する |

対象事業者・応募要件

ものづくり補助金の対象事業者は、IT導入補助金と同様、「中小企業基本法」に則った中小企業や小規模事業者です。

基本要件は以下のとおりです。

以下を満たす3~5年の事業計画書の策定および実行

- 付加価値額 年平均成長率+3%以上増加

- 給与支給総額 年平均成長率+1.5%以上増加

- 事業場内最低賃金 地域別最低賃金+30円以上

出典:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業 公募要領(18次締切分)1.1版

補助額

ものづくり補助金の、申請枠ごとの補助額は以下のとおりです。

| 申請枠 | 補助額 |

|---|---|

| 省力化(オーダーメイド)枠 | 従業員数 5人以下 :100万円~750万円 6~20人 :100万円~1,500万円 21~50人 :100万円~3,000万円 51~99人 :100万円~5,000万円 100人以上:100万円~8,000万円 |

| 製品・サービス高付加価値化枠 | 【通常類型】 従業員数 5人以下 :100万円~750万円 6~20人 :100万円~1,000万円 21人以上 :100万円~1,250万円 【成長分野進出類型(DX・GX)】 従業員数 5人以下 :100万円~1,000万円 6~20人 :100万円~1,500万円 21人以上 :100万円~2,500万円 |

| グローバル枠 | 100万円~3,000万円 |

補助事業の終了後、3~5年で基本要件である「給与支給総額1.5%増額」よりも大幅な賃上げを実施する企業は、補助上限額100万円~2000万円引き上げが適用されます。

申請方法

ものづくり補助金は、電子申請システムから申請する必要があります。IT導入補助金と同様、あらかじめGビズIDプライムアカウントを取得する必要があるため、計画的に準備を進めましょう。

事業再構築補助金

システム開発によって事業の再構築を行う場合には「事業再構築補助金」を活用できます。

・公式サイト: 事業再構築補助金

事業再構築補助金とは

事業再構築補助金は、コロナ禍によって変化した経営環境に対応するために、新分野への進出や事業転換、業態転換等といった事業再構築を目指す企業が利用できる補助金です。

申請枠は、成長分野進出枠、コロナ回復加速化枠、サプライチェーン強靭化枠の3つです。

| 申請枠 | 概要 |

|---|---|

| 成長分野進出枠 | 【通常類型】 今後、ポストコロナに対応して成長する分野への事業再構築を行う事業者を支援する 【GX進出類型】 今後、ポストコロナに対応したグリーン経営戦略である「実行計画」14分野の課題解決に向けた取り組みを行う事業者を支援する |

| コロナ回復加速化枠 | 【通常類型】 今現在、コロナの影響による債務の返済や事業再生を実行している事業者を支援する 【最低賃金類型】 今現在、最低賃金引き上げによる影響を受けている事業者を支援する |

| サプライチェーン強靭化枠 | 今後、ポストコロナに対応するサプライチェーンの強化に取り組もうとしている事業者を支援する |

対象事業者・応募要件

事業再構築補助金の対象となるには、以下の3点を満たす必要があります。

①以下の「事業再構築」の定義に該当する事業であること

1.新市場進出(新分野展開、業態転換):新たな市場へ進出

2.事業転換:企業の主な「事業」を別事業へ転換

3.業種転換:企業が属する主な「業種」を別業種へ転換

4.事業再編:事業再編により、新市場進出・事業転換・業種転換のいずれかを実施

5.国内回帰:海外での製品製造を国内生産拠点で実施

6.地域サプライチェーン維持・強靱化:供給不足の製品や、将来的に不足の可能性がある製品を、国内拠点で製造

※国内回帰及び地域サプライチェーン維持・強靱化はサプライチェーン強靱化枠に申請する事業者のみ選択可能

②認定経営革新等支援機関とともに経産省が示す「事業再構築指針」に沿った事業計画を策定し、確認を得ていること

③補助事業終了後3~5年で付加価値額の年平均成長率3.0~5.0%以上の増加を達成すること

または、従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率3.0~5.0%以上の増加を達成すること

このうち、認定経営革新等支援機関とは、一定以上の税務、金融および企業財務に関する専門的知識・実務経験を認められた、中小企業への支援事業を行う機関を指します。

詳細は中小企業庁のホームページにある認定経営革新等支援機関の検索システムより確認できます。

補助額

事業再構築補助金の、申請枠ごとの補助額は、以下のとおりです。

| 申請枠 | 補助額 |

|---|---|

| 成長分野進出枠 | 【通常類型】 3,000万円 ※大幅な賃上げを行う場合:4,000万円 【GX進出類型】 中小:5,000万円 ※大幅な賃上げを行う場合:6,000万円 中堅:1億円 ※大幅な賃上げを行う場合:1.5億円 |

| コロナ回復加速化枠 | 【通常類型】 2,000万円 【最低賃金類型】 1,500万円 |

| サプライチェーン強靭化枠 | 3億円 |

ものづくり補助金と同様に、各分類の中で基本要件の一つである「給与支給総額」要件よりもさらに大幅な賃上げを短期で行う事業者に対しては、補助額の限度額引き上げが適用されます。

申請方法

ものづくり補助金では、ほかの補助金制度と同様に電子申請システムからの申請が必要です。Gビズアカウントを取得の上で申請を行ってください。

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金は、先に挙げた補助金制度と比べると受け取れる金額は小さいですが、システム開発にも適用できます。

公式サイト:小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金とは

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が販路開拓や業務効率化に取り組む際の、経費の一部を補助する補助金です。申請枠は通常枠、賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、創業枠の5つです。

| 申請枠 | 概要 |

|---|---|

| 通常枠 | 小規模事業者自らが作成した経営計画に基づき、商工会・商工会議所の支援を受けながら行う販路開拓等の取組を支援 |

| 賃金引上げ枠 | 販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上である小規模事業者 ※赤字事業者は、補助率 3/4に引上げ |

| 卒業枠 | 販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する小規模事業者 |

| 後継者支援枠 | 販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園においてファイナリスト及び準ファイナリストに選ばれた小規模事業者 |

| 創業枠 | 産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業の支援」を受け、販路開拓に取り組む創業した小規模事業者 |

対象事業者・応募要件

小規模事業者持続化補助金は、より小規模な法人や個人事業主、特定非営利活動法人が対象です。具体的な従業員数は、商業・サービス業では5人以下、宿泊業・娯楽業および製造業その他では20人以下と定められています。

基本要件は以下のとおりです。

- 資本金や出資金が5億円以上の法人に、直接・間接に100%株式保有されていない(法人のみ)

- 直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていない

- 持続化補助金(一般型・コロナ特別対応型・低感染リスク型ビジネス枠)で採択を受けて補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」を、原則本補助金の申請までに受領されたものである(「受領された」とは、事務局から指摘のあった不備が解消された状態であること)

- 「卒業枠」で採択されて事業を実施した事業者ではないこと

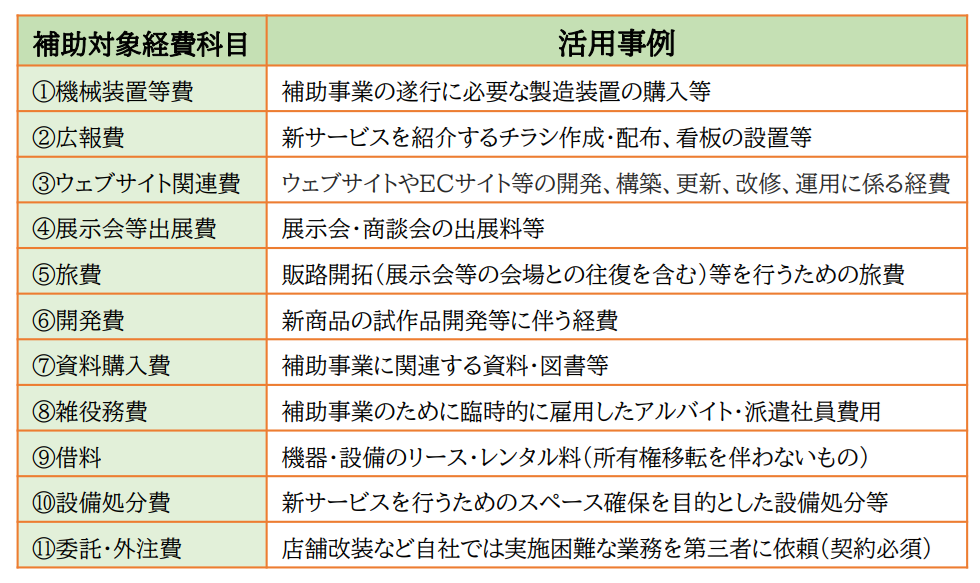

また以下の表は、補助対象となる経費の一覧です。

補助対象となる経費のうち、システム開発で該当するのは主にウェブサイト関連費です。また、ウェブサイトの関連費は補助金総額の4分の1(最大50万円)が上限です。そのため、ウェブサイト関連費のみでの申請は認められず、残りの3/4以上は別の経費で申請しなければいけません。

補助額

各申請枠の補助額は以下のとおりです。

| 申請枠 | 補助額 |

|---|---|

| 通常枠 | 50万円 |

| 賃金引上げ枠 | 200万円 |

| 卒業枠 | 200万円 |

| 後継者支援枠 | 200万円 |

| 創業枠 | 200万円 |

このほか、インボイス特例が適用される場合には、各補助額に上限50万円が上乗せとなります。

インボイス特例の要件を満たすには、2021年9月30日から2023年9月30日までの間に一度でも免税事業者であったことがあり、かつ請求書発行事業者の登録を受けている必要があります。

申請方法

小規模事業者持続化補助金の申請は、電子申請または郵送で行います。

電子申請の場合は、ほかの補助金と同様にGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。

郵送で手続きを行う場合は、管轄の商工会および商工会議所の所在地によって郵送先が異なります。送付する前に確認しておくとスムーズです。

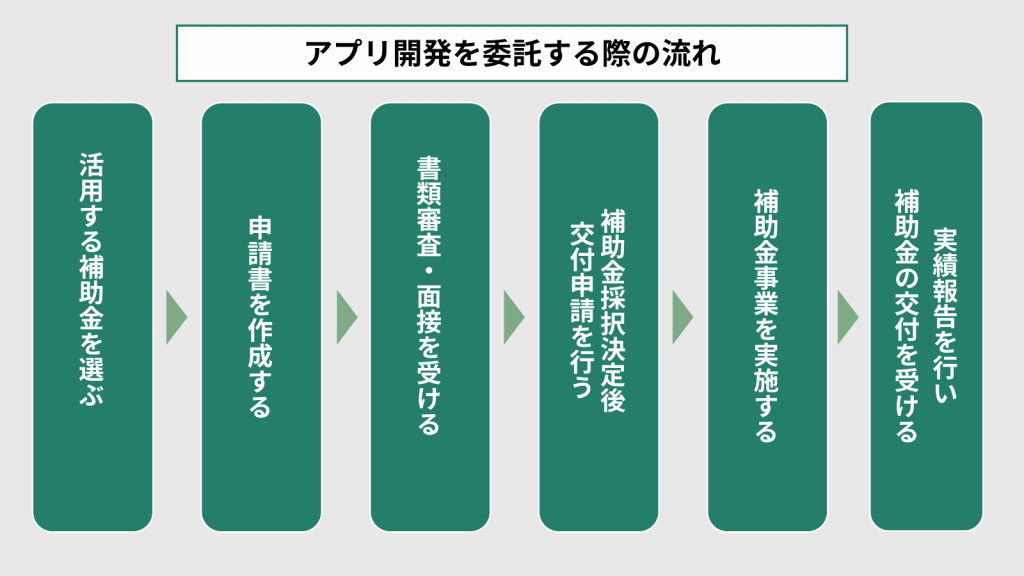

システム開発で補助金を活用する際の一般的な流れ

システム開発で補助金を活用する際には、一般的に上表のような流れで進めていきます。

ここでは各ステップについて詳しく紹介します。

活用する補助金を選ぶ

はじめに、活用する補助金を選びます。各補助金の要項はそれぞれの事務局のサイトに掲載されているので、事前に確認しましょう。

また、国の補助金は毎年申請期間が決まっており、多くの場合1ヶ月程度です。申請期間を逃さないよう、こまめにチェックしましょう。

また、書類の準備や事前のアカウント取得には時間がかかるため、公募の締切も必ず確認しておいてください。

申請書を作成する

補助金申請は、制度や自治体によって必要な書類が異なります。詳細は各補助金のホームページに掲載されているので、確認のうえ、不備や漏れがないよう手続きを進めましょう。不明点がある場合は、電話などで問い合わせることも可能です。

初めて補助金を申請する場合は、予想以上に時間がかかることがあるため、計画的に進めるとスムーズです。

特に、事業計画書は作成に手間がかかり、詳細な説明も必要なため、余裕を持って早めに取り掛かりましょう。

書類審査・面接を受ける

書類を提出したら、書類審査が行われます。補助金によってはその後に面接が行われる場合もあります。

面接や書類審査で確認されることは、制度の趣旨に合致しているか、社会の役に立つ事業かどうかという点です。補助金制度に対する理解を深めたうえで、自社の事業内容が補助金の趣旨に合っていることをアピールすることが重要です。

同時に、自社の事業計画がどのように社会に貢献するかを明確に説明できるよう、十分に準備しておきましょう。

補助金採択が決まったら交付申請を行う

申請後、補助金に採択されたら、採択通知書が届きます。その後、交付申請書を事務局に提出し、受理されることで正式な補助金採択決定となります。このとき、交付申請書類に不備がある場合、再提出が必要です。

交付申請手続きは複雑で、不備や誤りが発生しやすいのが現状です。再提出を求められても対応できるよう、採択通知を受けてから1~2カ月以内には交付申請を進めておきましょう。

また、初めて補助金を利用する場合は、専門家のアドバイスを受けることもおすすめです。

補助金事業を実施する

交付申請書が受理され、交付決定通知が届いたら、補助金事業を開始します。

補助金事業を開始できるのは交付決定日以降からです。交付決定以前に事業を開始してしまった場合は、補助金事業の対象外となります。

また、補助金によっては、定期的な進捗報告や中間審査を受ける必要があります。採択を受けたからといって安心せず、採択後に必要な手続きについても抜け漏れのないように進めることが重要です。

実績報告を行い補助金の交付を受ける

補助事業実施後は、申請書に記載した事業完了期限までに実績報告を行いましょう。実績報告が審査され、その結果をもとに補助金の支給額が決定し、交付されます。

補助金事業を開始した後、報告漏れや目標未達成があった場合、補助金の返還対象となる可能性があります。返還が発生すると多額の損失となるため、所定の手続きを確実に行いましょう。

システム開発で補助金を活用する際のポイント

システム開発で補助金を活用する際には、いくつか注意すべきポイントがあります。

- 補助金の交付は後払いになることを理解する

- 公募期間に注意する

- 補助金実施期間外は経費にならない

- 申請書類は早めに準備する

補助金の交付は後払いになることを理解する

補助金の交付は後払いになるため、補助金を使っての支払いはできません。入金までは数か月単位で時間がかかるので、先だしの費用が必要となることを理解しておきましょう。

また、補助対象となる経費の支払い方法も、現金のみと制限されている場合もあります。補助金の申請を検討する際には、システム開発の費用を一時的に自社で負担できるだけの資金があるのか、事前に確認しておくと安心です。

公募期間に注意する

補助金は通年で募集していても、申請期間が何回かに区切られているケースがほとんどです。直近の公募期間を逃してしまうと、次の公募期間まで待たなければなりません。

場合によってはシステム開発に着手する時期が遅れてしまう可能性があります。補助金によっては年度途中に締め切りが設定されている場合もあるため、補助金の活用を検討しているなら、早めに手続きを始めた方がよいでしょう。

補助金実施期間外は経費にならない

補助金には利用期間が定められているため、期間外に発生した費用は経費に含まれません。例えば、システム開発を申請する以前に外注した場合の費用は給付対象外です。経費として計上するためにも、事業期間を念頭に置きながら開発スケジュールを立てることが求められます。

申請書類は早めに準備する

補助金の申請には多くの書類が必要です。補助金の内容に不備や不正があった場合、支給が受けられないこともあります。特に初めての補助金申請だと準備に時間がかかり、不備も発生しやすいため、不安な方は早めに準備をしておくと安心です。

補助金の申請には以下の書類が必要になります。

- 応募申請書

- 経費明細書

- 事業計画書

- 事業要請書

- 申請書

書類の管理および手続きに不安がある場合は、専門家への相談もおすすめです。

まとめ

システム開発に活用できる補助金として、IT導入補助金、ものづくり補助金、事業再構築補助金、小規模事業者持続化補助金を紹介しました。

これらを活用することで、開発費用の負担を軽減し効果的なシステム構築が可能となります。ただし、補助金申請には細心の注意と適切な準備が必要です。

relationでは、補助金を活用したシステム開発をサポートし、お客様の事業成長を支援します。費用を抑えてシステム開発を実施したいと検討中であれば、ぜひrelationへご相談ください。